3D打印已經(jīng)不是什么新鮮的概念,這種技術開始被應用在模型制作、醫(yī)療電子、甚至是建筑行業(yè)當中。在最近,一部分科研人員實現(xiàn)了一項依托于3D打印的技術,成功打印出全球第一個3D打印電子元件。科研人員通過執(zhí)行一些簡單的3D列印(3D Printer),并利用了幾只普通的注射器就實現(xiàn)了3D打印的無線感測器。

加州大學柏克萊分校(University of California Berkeley)和臺灣國立交通大學(Taiwan’s National Chiao Tung University)協(xié)同合作,開發(fā)了一個設置在牛奶盒瓶蓋上的感測裝置,以便用來監(jiān)測牛奶是否變質(zhì)。加州大學柏克萊分校教授暨柏克萊感測器與執(zhí)行器中心(Berkeley Sensor & Actuator Center)副主任Liwei Lin聲稱,這是第一次向世人證明,任何人都可以透過3D列印印出基本電子元件。

“我們已展示透過3D列印制作的一個電阻、電感和電容,并且可以用來架構成一個被動無線感測器的電路。”Lin表示,“訣竅是在列印時采用聚合物(Polymer)限定所需的3D結構,并且用蠟作為犧牲材料,以定義被動元件何處需要保留或剃除,然后將蠟融化,再用注射器注射銀膏填補蠟融掉后形成的空缺。”

其他研究人員已使用導電聚合物印制3D電路,即如同一個電子元件,不過Lin表示,此種方法印出的元件效能,將永遠不如使用真正金屬作為導體的元件。Lin和他的同事也利用相同的技術制作打線(Wire)和孔洞(Via)以連接所有的元件到無線電阻-電感-電容(RLC)電路,當進行測試時,這個電路可實際運作。

用于概念驗證原型的3D列印解析度約為30微米,以及被用于填充電子元件和內(nèi)部互連的含銀粒子液體漿料。列印產(chǎn)生的被動電路用于嵌入式電感-電容槽時,共振頻率為530MHz,當牛奶變質(zhì),會顯示4.3%的共振轉(zhuǎn)移。

研究人員使用3D列印機制造食物腐敗檢測器(用于牛奶盒),制造的方式為用注射器注入金屬以實現(xiàn)電子元件。

透過輕輕搖動或旋轉(zhuǎn)牛奶盒,牛奶盒瓶蓋上的電容器頂板構成的感測器凹槽,會擷取到牛奶樣品(如下圖)。牛奶離開冰箱36小時后,和在冰箱冷藏的牛奶盒的諧振頻率改變只有微不足道的0.12%相比,前面所談的LC電路的諧振頻率會出現(xiàn)4.3%的變化。

前述的LC電路頻率是用一個手工繞線的射頻(RF)讀取線圈所測量,這個RF線圈為13圈的琺瑯,并用1.15毫米的線纏繞成一個30毫米直徑的核心。這個讀取線圈在3毫米的距離內(nèi),連接到網(wǎng)路分析儀和感應耦合器,再到牛奶瓶蓋。

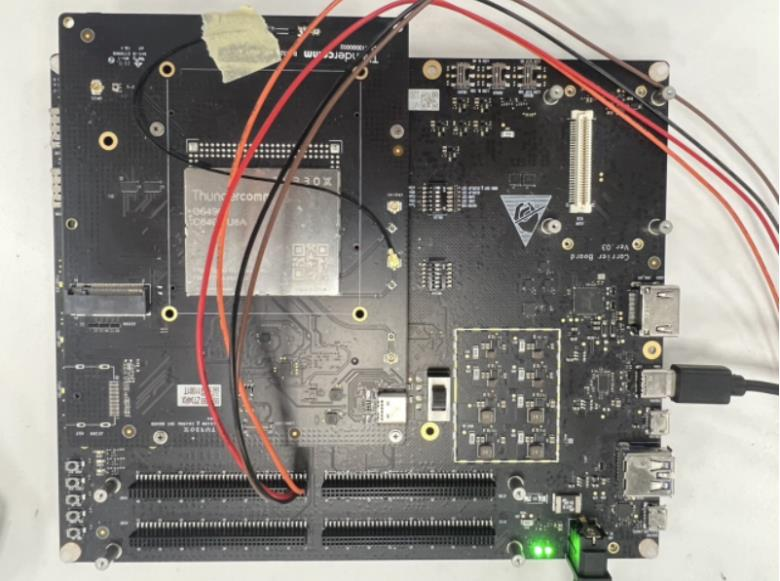

圖片顯示并標示出一系列利用3D列印出的電子元件,包括電阻、電感、電容和一個整合電感-電容共振器,還包括用3D列印的位于加州大學柏克萊分校的Sather Tower模型、CAL字樣及柏克萊感測器與執(zhí)行器中心的字母縮寫“BSAC”。

柏克萊感測器與執(zhí)行器中心從3D列印機移出原型,這也是該單位聲稱世界第一個用3D列印印出,且可真正工作的電子元件。

其他一起在這計畫中工作的研究人員還包括:實驗室研究員Chen Yang和由臺灣國立交通大學教授徐文祥指導的博士生吳松岳。

在接下來的研究中,研究者們將嘗試使用金屬材料來進行印制。對金屬部件的打印將使用一種能同時處理聚合物與金屬物的3D列印機,相信在不久的將來我們可以打印出可以完成不同任務的的植入性醫(yī)療設備。

聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表電源網(wǎng)。本網(wǎng)站原創(chuàng)內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處;本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原作者所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失,請電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當處理措施;歡迎投稿,郵箱∶editor@netbroad.com。

| 微信關注 | ||

|

| 技術專題 | 更多>> | |

|

| 技術專題之EMC |

|

| 技術專題之PCB |